Seit wann gibt es CTG

Wussten Sie, dass die gesunde fetale Herzfrequenz (FHF) in der Regel zwischen 110 und 160 bpm liegt? Alles, was darüber hinausgeht, könnte auf ernsthafte Probleme hinweisen, wie fetalen Sauerstoffmangel oder Stresszustände. Diese Erkenntnisse stammen direkt aus der Geschichte der Kardiotokografie, die sich über Jahrzehnte entwickelt hat und heutzutage ein unverzichtbares Werkzeug in der Geburtshilfe darstellt.

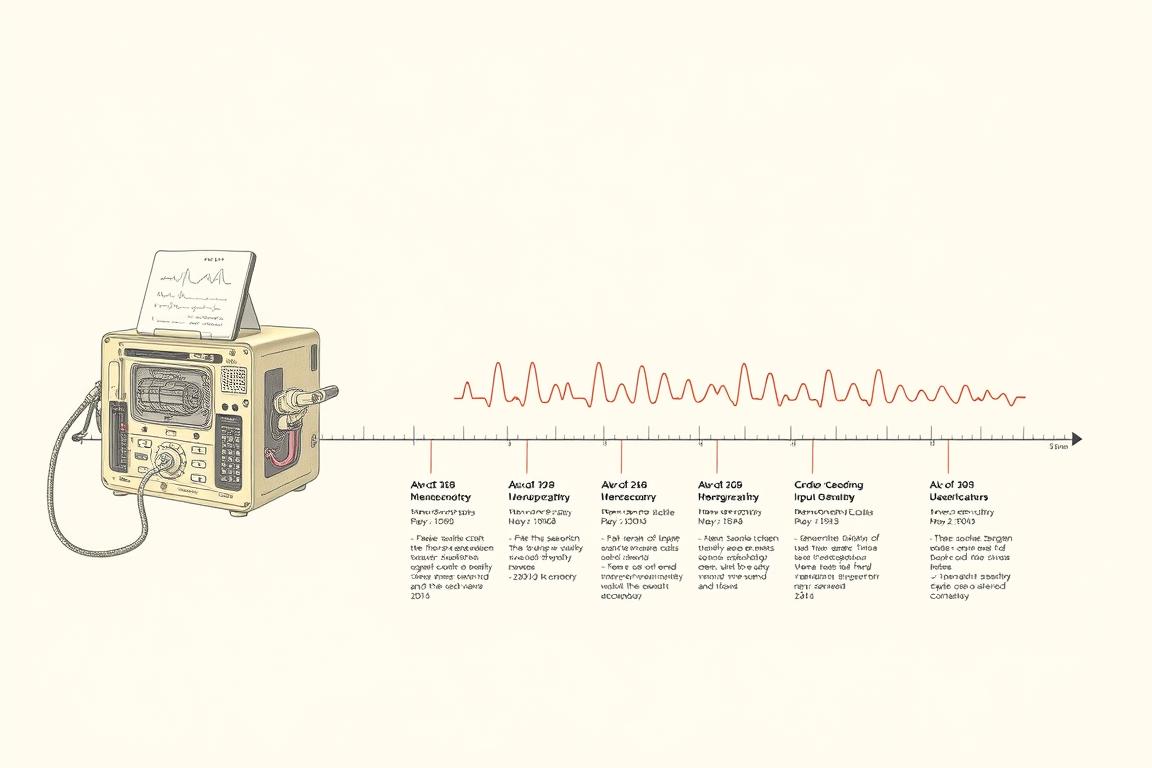

Die Geschichte der Kardiotokografie ist lang und faszinierend, voller Innovationen und technischer Fortschritte, die es Ärzten ermöglichen, die Gesundheit des Fötus während der Schwangerschaft kontinuierlich zu überwachen. Diese Entwicklung begann mit den ersten Ansätzen zur Überwachung der fetalen Herzfrequenz und führte schließlich zur modernen CTG-Technologie, wie wir sie heute kennen. Die Anfänge der CTG reichen zurück bis zu den frühen Methoden, bei denen lediglich ein einfaches Abhören der Herztöne möglich war. Mit der Erfindung des Kardiotokografen durch Konrad Hammacher im Jahr 1966 kam dann der Durchbruch, der den Grundstein für die fortschrittliche Überwachung legte, die wir heute haben.

Wichtige Erkenntnisse

- Die gesunde fetale Herzfrequenz liegt zwischen 110 und 160 bpm.

- Kardiotokografie begann mit einfachen Methoden zur Überwachung der fetalen Herzfrequenz.

- Konrad Hammacher erfand 1966 den ersten Kardiotokografen.

- Moderne CTG-Technologie ermöglicht eine detaillierte Überwachung des fetalen Wohlbefindens.

- Die Entwicklung der Kardiotokografie basiert auf jahrzehntelanger Forschung und technologischen Fortschritten.

Einführung in die Kardiotokografie

Die Kardiotokografie, häufig als CTG bezeichnet, ist eine zentrale Technologie zur Überwachung der fetalen Herzfrequenz und der Wehentätigkeit während der Schwangerschaft. Die CTG Grundlagen umfassen die kontinuierliche Aufzeichnung dieser Parameter, um die Gesundheit und das Wohlbefinden des ungeborenen Kindes zu beurteilen.

Ein CTG wird typischerweise durch zwei separate Sensoren durchgeführt. Ein Ultraschallsensor misst die fetale Herzfrequenz, während ein Drucksensor die Wehentätigkeit der Mutter erfasst. Diese Daten werden in einem grafischen Verlauf dargestellt, was es den medizinischen Fachkräften ermöglicht, Anomalien oder Auffälligkeiten schnell zu erkennen.

Die CTG Anwendung wird oft bei Risikopatientinnen empfohlen, wie beispielsweise bei drohender Frühgeburt ab der 27. Schwangerschaftswoche oder bei vorzeitiger Wehentätigkeit und auffälligen Herztönen ab der 28. Woche. Ebenfalls kommt das CTG bei Plazentainsuffizienz, Mehrlingsschwangerschaften sowie Blutungen in der Schwangerschaft zum Einsatz. In solchen Fällen wird eine wiederholte CTG-Aufzeichnung auch bei Übergewicht, Diabetes oder anderen Risikofaktoren wie der Präeklampsie notwendig.

Laut medizinischer Leitlinie kann ein normales CTG eine fetale Herzfrequenz zwischen 110 und 160 Schlägen pro Minute aufweisen, während pathologische Abweichungen, wie Tachykardie (über 160 bpm) oder Bradykardie (unter 110 bpm), spezifische Maßnahmen erfordern.

Frühe Methoden zur Überwachung der fetalen Herzfrequenz

Bevor die moderne Kardiotokografie (CTG) entwickelt wurde, wurden verschiedene frühe Überwachungsmethoden verwendet, um die fetale Herzfrequenz zu bewerten. Eine der primitivsten Techniken war das Pinard-Horn, ein einfaches, trichterförmiges Stethoskop, das in den frühen 19. Jahrhunderten weit verbreitet war. Das Pinard-Horn ermöglichte es Hebammen und Ärzten, auf die Herzschläge des Fötus zu lauschen, jedoch mit begrenzter Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Weitere historische Überwachungstechniken schlossen das fetale Stethoskop ein, das im späten 19. Jahrhundert entwickelt wurde. Dieses verbesserte die Hörqualität, blieb jedoch subjektiv und stark von der Erfahrung des Bedieners abhängig. Diese frühen Methoden hatten beträchtliche Einschränkungen: Die fetale Herzfrequenz konnte lediglich während begrenzter Zeiträume und meist nur bei Stillstand der Mutter abgehört werden. Dies ließ Raum für Fehler und unvollständige Daten, besonders in kritischen Momenten der Schwangerschaft.

Die Anerkennung dieser Grenzen führte zu einem entscheidenden Fortschritt in den 1950er Jahren, als das Tocodynamometer eingeführt wurde. Es ermöglichte eine kontinuierliche Überwachung der Wehenaktivität und legte den technologischen Grundstein, auf dem später der CTG Ursprung basierte. Diese Innovationen stimulierten die Entwicklung verlässlicherer Techniken in der fetalen Überwachung, die fortan zur Verringerung der Säuglings- und Müttersterblichkeit beitrugen.

Die bahnbrechende Erfindung von Konrad Hammacher

Die Kardiotokografie, auch bekannt als CTG, revolutionierte die Geburtsmedizin maßgeblich durch die bahnbrechende CTG-Entwicklung von Konrad Hammacher. Diese CTG Erfindung nahm ihren Anfang im Jahr 1963, als Hammacher tagsüber als Gynäkologe tätig war und nachts unermüdlich an der Entwicklung des ersten Prototyps arbeitete. Bereits 1964 war das Gerät weit genug fortgeschritten, um an Hewlett-Packard übergeben zu werden.

Kaum drei Jahre später, im Jahr 1968, brachte Hewlett-Packard das erste kommerzielle Modell, das HP8020, auf den Markt. Dies markierte einen signifikanten Fortschritt gegenüber den bis dahin verwendeten Methoden wie dem hölzernen Stethoskop nach Pinard, welches seit 1871 im Einsatz war. Das CTG bot erstmals eine kontinuierliche Überwachung der fetalen Herzfrequenz und ermöglichte eine frühzeitige Erkennung von Veränderungen.

Durch die Einführung des CTG-Geräts konnte die Überwachung komplizierter Schwangerschaften erheblich verbessert werden. Bemerkenswerterweise sind etwa 30 Prozent dieser Schwangerschaften auf Nabelschnurumschlingungen des Ungeborenen zurückzuführen, die durch die kontinuierliche Überwachung mittels CTG frühzeitig erkannt werden können. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung der CTG-Technologie war der Oxytozin-Plazenta-Wehen-Belastungstest im Jahr 1966.

Die Verbreitung und Weiterentwicklung der CTG-Geräte haben dazu geführt, dass weltweit kaum eine Entbindungsstation oder geburtshilfliche Praxis ohne diese Technologie auskommt. Dies unterstreicht, wie essenziell Konrad Hammachers Innovation für die moderne Geburtshilfe geworden ist, indem sie die Sicherheit und Gesundheit von Mutter und Kind kontinuierlich verbessert. Innovationen wie das drahtlose CTG aus Böblingen, das von Philips Healthcare produziert wird, zeigen, dass die Technologie ständig weiterentwickelt wird, um eine noch komfortablere und präzisere Überwachung zu gewährleisten.

| Jahr | Entwicklung |

|---|---|

| 1963 | Konrad Hammacher entwickelt das erste CTG |

| 1964 | Erstes CTG-Prototyp an Hewlett-Packard übergeben |

| 1966 | Einführung des Oxytozin-Plazenta-Wehen-Belastungstests |

| 1968 | Markteinführung des HP8020-Modells |

| 1971 | Erfindung eines Beatmungssystems für Neugeborene |

| 1977 | Einführung des Rooming-In-Systems |

Seit wann gibt es CTG

Die Einführung des CTG (Kardiotokographie) in die medizinische Praxis begann in den 1960er Jahren. Zu dieser Zeit entwickelte sich die CTG-Technologie zu einem zentralen Bestandteil der Geburtshilfe. Ein entscheidender Schritt in der CTG Geschichte war die Erfindung, die eine kontinuierliche Überwachung der fetalen Herzfrequenz ermöglichte. Dies war ein bedeutender Fortschritt, da die Gesundheit des Fötus nun in Echtzeit überwacht werden konnte.

Der Beginn der CTG-Technologie läutete eine neue Ära in der pränatalen Medizin ein. Ärzte und Hebammen konnten von nun an sofort auf Anzeichen von fetaler Notlage reagieren, was die Sicherheit der Geburten erheblich erhöhte. In den ersten Jahren ihrer Nutzung wurde die CTG-Technologie vor allem in Krankenhäusern in den USA und Europa eingeführt.

Die Weiterentwicklung und weltweite Verbreitung der CTG-Technologie erfolgte rasch. Häufig wurde CTG ab der 30. Schwangerschaftswoche routinemäßig eingesetzt, insbesondere bei Risikoschwangerschaften, teils auch ab der 25. Schwangerschaftswoche. Studien zeigten jedoch, dass CTG-Untersuchungen bei Schwangeren ohne Risiken nicht zwingend zu einer besseren Geburtsprognose führten. Daher wurde die CTG-Überwachung bei „Low-risk-Kollektiven“ weniger intensiv durchgeführt.

Die gesunde fetale Herzfrequenz (FHF) liegt normalerweise zwischen 110 und 160 bpm. Akzelerationen, die temporären Erhöhungen der FHF um mindestens 15 bpm, sowie eine moderate Variabilität der Herzfrequenz gelten als Zeichen eines gesunden fetalen Nervensystems. Anhaltende Tachykardie über 160 bpm oder Bradykardie unter 100 bpm sind dagegen alarmierend und erfordern eine genauere Untersuchung. Ein CTG sollte mindestens 30 Minuten dauern, um belastbare Daten zu liefern.

Heutzutage ist das CTG ein weltweit genutztes Instrument, um die Gesundheit des Babys während der Geburt zu überwachen. Der FIGO-Score und der Fischer-Score sind standardisierte Systeme, die zur Auswertung der CTG-Daten verwendet werden und wichtige Informationen über das Wohlbefinden des Fötus liefern. Die Einführung des CTG und der Beginn der CTG-Technologie haben zweifellos einen nachhaltigen Einfluss auf die moderne Geburtshilfe und die Sicherheit fetaler Überwachung gehabt.

Die Entwicklung der CTG-Technologie

Seit den 1980er Jahren hat die Entwicklung der Kardiotokografie enorme Fortschritte gemacht. Anfangs wurde CTG zur Überwachung der fetalen Herzfrequenz (FHF) und der uterinen Kontraktionen eingesetzt, was einen signifikanten Einfluss auf die Verringerung der perinatalen Sterblichkeit hatte, die sich um den Faktor 2 reduzierte. Im Laufe der Jahre haben Technologien wie die telemetrische Überwachung und die digitale Speicherung von FHF-Kurven bedeutende *CTG Verbesserungen* gebracht.

Ein wesentlicher Aspekt der *Fortschritte in der CTG Technologie* ist die Analyse der fetalen Herzfrequenz über einen Zeitraum von 30 Minuten. Dabei ist die normale Baseline der Herzfrequenz zwischen 110-150 Schlägen pro Minute (SpM). Leichte Bradykardie wird bei 100-109 SpM und schwere Bradykardie unter 100 SpM definiert. Eine leichte Tachykardie liegt bei 151-170 SpM und eine schwere Tachykardie über 170 SpM.

Die *Entwicklung der Kardiotokografie* hat auch bedeutende Fortschritte in der Bandbreite der Herzfrequenzvariabilität erzielt. Diese sollte mindestens 5 SpM im kontraktionsfreien Intervall betragen, während Werte unter 5 SpM als pathologisch gelten, wenn sie über 90 Minuten anhalten. Akzelerationen gelten dann als normal, wenn zwei innerhalb von 20 Minuten auftreten, während kein Anstieg über 40 Minuten als pathologisch angesehen wird.

Moderne CTG-Geräte verwenden fortschrittliche Technologien, um die fetale Herzfrequenz mit höherer Genauigkeit zu überwachen. Elektronische Systeme ermöglichen eine kontinuierliche Aufzeichnung und Speicherung der Daten, die für eine präzise Auswertung wichtig sind. Der Q-Score und der WAS-Score, entwickelt aus einem Archiv von über 470 Feten, sind Beispiele für computergestützte Analysen, die zur verbesserten CTG-Interpretation beitragen.

Während der Geburt bietet die kontinuierliche Überwachung unverzichtbare Informationen über den fetalen Zustand. Besonders in der Austreibungsphase ist diese Überwachung essentiell, um sofortige Maßnahmen bei pathologischen Befunden zu ermöglichen. Dazu gehören etwa Lagerungswechsel, Tokolyse oder die Gabe von Sauerstoff.

Die korrekte Interpretation eines CTG erfordert umfassende Kenntnisse der fetalen Physiologie und Pathophysiologie. Zusätzlich werden zukünftige Entwicklungen darauf abzielen, die Spezifität durch computergestützte Analysen und die Integration multimodaler Überwachungstechniken weiter zu verbessern.

Die Rolle des CTG in der Geburtshilfe

Die Bedeutung des CTG in der modernen Geburtshilfe ist von großer Relevanz, um die Gesundheit des ungeborenen Kindes zu überwachen und Risiken während der Geburt zu minimieren. Die Anwendung des CTG in der Geburtshilfe hat eine bedeutende Rolle bei der Reduzierung von Komplikationen gespielt. Durch kontinuierliche Überwachung der fetalen Herzfrequenz können frühzeitig Zeichen für mögliche Probleme erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

Studien, wie die von Alfirevic et al. (2017), haben gezeigt, dass die kontinuierliche Kardiotokografie während der Wehen eine effektive Methode ist, um die fetale Gesundheit zu überwachen. Eine gesunde fetale Herzfrequenz (FHF) liegt in der Regel zwischen 110 und 160 Schlägen pro Minute (bpm). Abweichungen wie Tachykardie (>160 bpm) oder Bradykardie (

Auffälligkeiten in der fetalen Herzfrequenz, zum Beispiel Dezelerationen oder anhaltende Tachykardie, sind Indikationen für eine wiederholte CTG-Untersuchung. Der FIGO-Score und der Fischer-Score sind wichtige Werkzeuge, um CTG-Daten zu bewerten und fundierte Entscheidungen zu treffen, um die Geburt optimal zu gestalten.

Laut dem IQTIG-Bericht (2020) spielt die Qualitätssicherung eine zentrale Rolle, um transparente und effektive Betreuung während der Geburt zu gewährleisten. Dank des Einsatzes von CTG hat sich die Sicherheit in der Geburtshilfe verbessert und die Möglichkeit, Komplikationen frühzeitig zu erkennen, hat dazu beigetragen, die Geburtsoutcomes signifikant zu verbessern.

Die Anwendung des CTG in der Geburtshilfe beginnt oft ab der 28. Schwangerschaftswoche, insbesondere wenn Veränderungen im Herzschlag des Babys bemerkt werden. Ab dem errechneten Geburtstermin wird empfohlen, alle zwei Tage ein CTG durchzuführen, um die fetale Gesundheit kontinuierlich zu überwachen. Dies hilft, die Geburt optimal vorzubereiten und mögliche Risiken abzuwenden.

Schätzungen zufolge erleben etwa 1-2% der Neugeborenen signifikante neurologische Beeinträchtigungen aufgrund von Zuständen wie neonataler Enzephalopathie (ACOG 2014). Durch die regelmäßige Anwendung des CTG in der Geburtshilfe kann das Risiko solcher Komplikationen reduziert werden. Insgesamt unterstreicht dies die Bedeutung des CTG als unverzichtbares Instrument zur Überwachung und Verbesserung der Geburtsvorbereitung und -durchführung.

Wichtige Meilensteine in der CTG-Geschichte

In der Geschichte der Kardiotokografie (CTG) gab es zahlreiche bedeutende Entwicklungen in der CTG-Geschichte. Von den ersten prototypischen Geräten bis hin zu den neuesten Modellen hat die Technologie einen weiten Weg zurückgelegt. Hier sind einige der wichtigsten CTG Meilensteine:

Bereits in der 24. Schwangerschaftswoche (SSW) wird die CTG-Untersuchung empfohlen, vor allem wenn bei den drei geplanten Ultraschalluntersuchungen Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein CTG zeichnet die Herzfrequenz und die Wehentätigkeit des Babys für etwa 30 Minuten auf. Dabei werden zwei Sensoren verwendet: einer in Nabelhöhe für die Herzfrequenz und einer am oberen Rand der Gebärmutter für die Wehentätigkeit.

| Kriterium | Normaler Wert | Pathologischer Wert |

|---|---|---|

| Grundfrequenz | 110-160 Schläge pro Minute | Werte unter 100 |

| Bandbreite | mindestens 5 Schwankungen pro Minute | wenn weniger als 5 Schwankungen |

| Dezeleration | keine | verlangsamter Herzschlag |

| Akzeleration | vorhanden | keine |

Ein bemerkenswerter Fortschritt in der CTG-Technologie war die Einführung des FIGO-Scores, der vier wesentliche Kriterien bewertet: Grundfrequenz, Bandbreite, Dezeleration und Akzeleration. Eine normale Grundfrequenz liegt zwischen 110 und 160 Schlägen pro Minute, was für die Gesundheit des Babys entscheidend ist. Dezeleration beschreibt einen verlangsamten Herzschlag, während Akzeleration die Beschleunigungen der Herzfrequenz darstellt. Auffällige CTG-Ergebnisse, bei denen zwei oder mehr Kriterien abweichen, erfordern eine umfassende Überwachung.

Ein weiterer signifikanter Aspekt in der Entwicklung der CTG-Technologie ist die Ausstattung moderner Kreißsäle mit kabellosen CTGs, die der werdenden Mutter Bewegungsfreiheit während der Geburt ermöglichen. Zusätzlich stehen drei Kreißsäle und ein Wellness-Entbindungsbad zur Verfügung, wobei das Entbindungsbad sowohl in der Phase der Muttermundseröffnung als auch während der Geburt genutzt werden kann. Diese Entwicklungen zeigen die kontinuierlichen Fortschritte im Bereich der CTG-Technologie, die auf eine bessere Überwachung und Sicherheit von Mutter und Kind abzielen.

Zukunftsausblick: Innovationen in der CTG-Technologie

Die CTG-Zukunft hält vielversprechende Innovationen bereit, um die Effizienz und Sicherheit in der Geburtshilfe weiter zu erhöhen. Angesichts der Tatsache, dass jährlich mehr als 2,5 Millionen Neugeborene und 300.000 schwangere Frauen sterben, besteht ein dringender Bedarf an technologischen Fortschritten. Studien haben gezeigt, dass 70 % der neonatalen Todesfälle vermeidbar sind, was den Fortschritt in der CTG-Technologie noch bedeutungsvoller macht.

Moderne Geräte wie das ARFM CTG, das bereits ab der 24. Schwangerschaftswoche zu Hause eingesetzt werden kann, markieren einen bedeutenden Fortschritt in der CTG-Zukunft. Diese Innovation erfasst bis zu 95 % des Bereichs der fetalen Herztöne und könnte durch telemedizinische Ansätze die Gesundheitskosten bei Risikoschwangerschaften um 50 % senken. Zudem erfreut sich der Markt für kardiotokographische Geräte eines erheblichen Wachstums, mit einer erwarteten Marktgröße von 2,8 Milliarden USD bis 2030 und einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,5 % ab 2024.

Ein weiteres Beispiel für den Fortschritt in der CTG-Technologie ist die Umstellung auf digitale Systeme in allen sechs Vivantes-Geburtskliniken in Berlin, die bis 2024 abgeschlossen sein soll. Drei Kliniken, darunter das Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum, haben diesen Schritt bereits getan. Digitale CTG-Kurven ermöglichen eine Echtzeitüberwachung durch medizinisches Personal und bieten Müttern sowie ihren Begleitpersonen mehr Transparenz während der Geburt. Dies führt nicht nur zu einer verbesserten Patientensicherheit, sondern reduziert auch die Notwendigkeit für handschriftliche Dokumentation und physische CTG-Ausdrucke, was wiederum die Umwelt schont.